Die Dämmung der Decke spart in einem unbeheizten Keller Energie und sorgt für einen angenehm warmen Fußboden im Erdgeschoss. Da sie zudem mit wenig finanziellem Aufwand umsetzbar ist, ist sie immer zu empfehlen.

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Fassadendämmung ist eine der wirksamsten Maßnahmen zum Energiesparen und in vielen Fällen ein sinnvoller erster Schritt.

- Die am weitesten verbreitete und oft auch einfachste Art der Fassadendämmung ist das Wärmedämmverbundsystem.

- Beim unbeheizten Keller lohnt es sich, die Decke zu dämmen. Das sorgt auch für einen angenehm warmen Boden im Erdgeschoss.

- Ist der Dachboden unbeheizt und soll es auch bleiben, kann statt des Daches die oberste Geschossdecke gedämmt werden.

- Gebäudedämmung ist ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz.

Was muss ich bei der Kellerdämmung beachten?

Foto: schulzfoto - stock.adobe.com

Prüfen Sie vor dem Dämmen, wie viel niedriger der Raum dadurch wird. Auch mit der Dämmschicht soll der Raum ausreichend hoch sein.

Bei glatten Decken können Sie die Dämmung einfach unter die Kellerdecke kleben oder dübeln. Gut geeignet sind in solchen Fällen sowohl harte Platten als auch weiche Matten. Die weichen Matten, aus Mineralwolle oder Hanf beispielsweise, machen den Einbau bei leicht unebenen Decken (Grate, Schrägen) einfacher. Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen lassen sich üblicherweise durch weiche Wolle mit vertretbarem Aufwand „verpacken".

Bei Balkendecken oder gewölbten Decken ist in der Regel eine Unterkonstruktion nötig. Dabei wird der Hohlraum zwischen Decke und Konstruktion mit Dämmstoff verfüllt. "Verschwinden" dabei Rohre in der Dämmschicht, sollten Sie deren Lage zuvor dokumentieren.

Damit die kalten Kellerwände keine Kühlrippen für den beheizten Bereich darüber bilden, ist es oft sinnvoll, die oberen 50 Zentimeter der Kellerwände auch zu dämmen. An diesen Flanken ist eine Dämmdicke von ungefähr 6 Zentimeter ausreichend. Auch die Wände des Kellerabgangs sollten Sie auf der kalten Seite dämmen und die Unterseite der Treppe ebenfalls mit einer Dämmschicht versehen.

Dämmung der obersten Geschossdecke

Um Wärmeverluste ganz oben im Haus zu verringern, gibt es zwei Lösungen: ein gedämmtes Dach oder eine gedämmte Decke unter nicht ausgebautem Dachraum, die so genannte „oberste Geschossdecke“.

Wenn Ihr Dachgeschoss nicht ausgebaut ist und dies in absehbarer Zeit auch nicht geplant ist, kann die oberste Geschossdecke an Stelle der schrägen Dachflächen gedämmt werden. Dies ist technisch einfacher und preiswerter. Durch die Dämmung der obersten Geschossdecke bleibt die Wärme in den Wohnräumen. Das nicht genutzte Dachgeschoss wird nicht mit beheizt. So wird zusätzlich Energie eingespart.

Entweder das Dach oder die Decke in energetisch angemessenem Zustand zu haben, ist ohnehin eine gesetzliche Pflicht. Das Gebäude-Energiegesetz (GEG) schreibt diese Maßnahme für alle Besitzer:innen von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen vor. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind diejenigen Besitzer:innen von der Pflicht befreit, welche vor Februar 2002 eingezogen sind und seitdem dort selbst wohnen. Ausnahmen gibt es außerdem für bestimmte Decken oder darüber liegende Dächer, die bereits einen sogenannten Mindestwärmeschutz haben.

In vielen Fällen können Dämmstoffmatten oder -platten von oben auf die Decke gelegt werden. Bei Betondecken können Sie dies mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst vornehmen. Achten Sie dabei vor allem auf eine saubere, lückenlose Ausführung an den Deckenrändern.

Das gedämmte Bauteil muss später luftdicht sein, weil keine warme, und damit feuchte Luft aus den beheizten Räumen durch die Dämmung strömen darf. Sonst würde sich die Feuchte in der Baukonstruktion sammeln und die Gefahr von Schimmel- und Bauschäden entstehen. Das bedeutet, dass alle Rohre und anderen Elemente, die durch die Decke verlaufen, luftdicht angeschlossen sein müssen. Das geht beispielsweise mit einer geeigneten Folie. Bei Betondecken ist dies oft kein Problem, der Beton ist luftdicht. Bei alten Holzbalkendecken empfiehlt es sich aber, eine zusätzliche Dichtigkeitsebene anzubringen. Bei solchen Decken ist ohnehin eine fachliche Beratung zu den möglichen Ausführungen und ihren Vor- und Nachteilen unbedingt zu empfehlen.

Soll der Dachboden begehbar sein?

Zuerst sollten Sie entscheiden, wie Sie den Dachraum künftig nutzen möchten. Davon hängt auch ab, wie Sie den Zugang zum Dachboden gestalten.

Müssen Sie den Dachboden nicht betreten, reicht auch loser Dämmstoff wie zum Beispiel einfach aufgelegte Mineralwolle oder Holzfaser. Ergänzend können Sie hier einzelne Laufstege aus Brettern legen (lassen), wenn ein Zugang erforderlich ist, um zum Kamin zu gelangen oder um Leitungen zu warten.

Was fordern Gesetze und Richtlinien?

Bei der Dämmung des Dachs:

Eine gedämmte oberste Geschossdecke oder ein gedämmtes darüber liegendes Dach sind gesetzlich verpflichtend. Nur Hausbesitzer:innen, die vor Februar 2002 in ihre Immobilie eingezogen sind und dort noch immer wohnen, sind davon ausgenommen. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn eines der beiden Bauteile den so genannten Mindestwärmeschutz einhält.

Bei der Dämmung der Wände:

Solange Sie Außenwände, auch ungedämmte, nicht sanieren möchten, haben Sie auch keine Pflicht diese zu dämmen. Wenn Sie allerdings eine größere Sanierung vornehmen, beispielsweise eine Fassade neu verputzen, so sind sie verpflichtet, gleichzeitig eine gewisse energetische Qualität zu erreichen.

Dürfen wir Sie beraten?

Zum Thema dieses Artikels beraten wir Sie auch gerne persönlich. Entweder in einer unserer Beratungsstellen, bei Ihnen zuhause oder in vielen Fällen auch telefonisch oder online.

Ich möchte eine Beratung in:

Innenwände aus Mauerwerk oder Beton, die auf der Decke stehen, unterbrechen die Dämmebene. An solchen Wänden kann eine Dämmschicht bis zu einer Höhe von ungefähr 50 Zentimetern angebracht werden, damit diese nicht zu Kühlrippen werden und dem Effekt der Dämmung entgegenwirken. An der Wand ist dabei eine dünnere Dämmung von circa 6 Zentimetern ausreichend. Gleiches gilt für Schornsteine. Bei Außenwänden, die am Rand der Decke hochragen, ist eine Dämmung auf der Innenseite nur notwendig, wenn diese Außenwände von außen gedämmt sind oder dies geplant ist.

Im Bereich von Türen müssen Sie darauf achten, dass diese auch nach der Dämmung nutzbar bleiben. Ungedämmte Einschubtreppen sollten wenn möglich durch gedämmte Treppeneingänge aufgewertet werden. Eine nachträgliche Dämmung ist zum Beispiel mit einer darüber liegenden Klappe möglich. Auch an dieser Stelle muss die Konstruktion luftdicht schließen – hier helfen Dichtungsbänder oder -profile.

Dämmung des Dachs

Bei Schrägdächern gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen: Dämmung von innen oder von außen.

Foto: artursfoto - AdobeStock

Bei der Innendämmung werden meist Dämm-Matten zwischen die schrägen Traghölzer des Dachs, die sogenannten Sparren, geklemmt. Wenn die Sparren dafür nicht dick genug sind, wird das Dämmmaterial unter ihnen angebracht. Auch eine Kombination von beidem ist denkbar. Die kostengünstige Dämmung von innen muss sehr sorgfältig und fachlich einwandfrei ausgeführt werden, weil bei ihr leichter Wärmebrücken entstehen können.

Zudem ist auf der Raumseite eine dichte Folie nötig, damit feuchte Luft aus den beheizten Räumen nicht in die Dämmung oder dahinter strömen kann. Wichtig ist hier vor allem auch die Abdichtung der Fugen zu anderen Bauteilen wie der Giebelwand oder den Fenstern. Sonst kondensiert dort Wasser, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Auch an Schornsteine oder ähnliche Elemente, die durch das Dach verlaufen, muss die Folie dicht angeschlossen werden.

Effektiver, aber auch teurer, ist die Außendämmung des Dachs. Dafür ist Fachkenntnis erforderlich, weil in die Dacheindeckung eingegriffen wird. Dabei wird die Dämmschicht auf den Sparren angebracht und das vorher abgedeckte Dach hinterher wieder zugedeckt. Die Außendämmung bietet sich vor allem dann an, wenn Sie zum Beispiel Dachziegel ohnehin erneuern lassen wollen. Damit die Maßnahme planungsrechtlich erlaubt ist, brauchen Sie unter Umständen einen statischen Nachweis.

Ist das Dachgeschoss unbeheizt, bietet sich statt der Dachdämmung die wesentlich einfachere Dämmung der obersten Geschossdecke an.

Dämmung der Wände

Foto: Fotolia

Die Fassadendämmung ist eine der wirksamsten Maßnahmen zum Energiesparen und in vielen Fällen ein sinnvoller erster Schritt der Gebäudesanierung. Welche Schritte in welcher Reihenfolge für Ihr Haus optimal sind, kann ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) beschreiben. Es ist zum Beispiel empfehlenswert, erst den Heizbedarf im Haus durch Dämmmaßnahmen zu senken, bevor Sie Ihre Heizung austauschen. Die neue Heizung kann dann oft kleiner und damit sparsamer ausfallen als die alte.

Eine Fassadendämmung lohnt sich auch finanziell in den allermeisten Fällen bei ungedämmtem Mauerwerk. Sie spart über die Jahre normalerweise viel mehr Geld ein als sie gekostet hat. Eine Fassadendämmung als Einzelmaßnahme ergibt also durchaus Sinn.

Wenn Sie eine größere Sanierung vornehmen, beispielsweise einen neuen Putz aufbringen, so sind Sie gesetzlich verpflichtet, gleichzeitig eine gewisse energetische Qualität zu erreichen. Diese Pflicht entfällt, falls Sie lediglich kleine Teilflächen Ihrer Außenwände sanieren oder lediglich Schönheitsreparaturen durchführen. Das Gebäude-Energiegesetz (GEG) beschreibt, welche Dämmwirkung eine Wand bei der Sanierung mindestens erreichen muss. Ungefähr 16 Zentimeter Dämmung sind ausreichend. Wer besser dämmt als es die gesetzliche Mindestanforderung aus dem GEG vorsieht und damit mehr Heizenergie spart, kann dafür erhebliche finanzielle Fördermittel erhalten.

Setzen Sie sich aber nicht nur das Erreichen der Förderfähigkeit zum Ziel, wenn die Fassadendämmung unterm Strich besonders lohnenswert sein soll. Versuchen Sie vorab die Ausgaben und Einnahmen auch bei einer dickeren und somit noch besseren Dämmwirkung abzuschätzen.

Unter die Ausgaben fällt Ihre Investition, die bei einer besseren Dämmung als nötig geringfügig höher ausfällt. Unter die Einnahmen fallen die Fördermittel, die Heizkostenersparnis und die Wertsteigerung der Immobilie. Ein Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) hat dabei eine sehr lange Lebensdauer. Oft ergibt sich daraus, dass es rein finanziell am günstigsten ist, wenn man noch etwas über die Fördermittel-Anforderungen hinausgeht. Bei den Annahmen und der Einschätzung kann eine unabhängige Energieberatung behilflich sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Außenwände eines Hauses zu dämmen. Von außen umgesetzt werden Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder Vorhangfassaden. Bei zweischaligem Mauerwerk können Sie eine günstige Kerndämmung vornehmen lassen, sofern der Raum zwischen den Mauerschalen breit genug ist. Etwa vier Zentimeter sollten mindestens vorhanden sein. In manchen Fällen kommt auch eine Innendämmung in Frage.

Weshalb eine Kerndämmung in einem Reihenhaus aus den 80er Jahren in Frage kommt, und wie sich die Dämmung dabei mit anderen Sanierungsmaßnahmen kombinieren lässt, zeigt Ihnen ein konkretes Beispiel in diesem Video:

Video "Wärmepumpe im Reihenhaus" laden: Erst wenn Sie auf „Inhalt anzeigen“ klicken, wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt und Daten werden dorthin übermittelt. Hier finden Sie dessen Hinweise zur Datenverarbeitung.

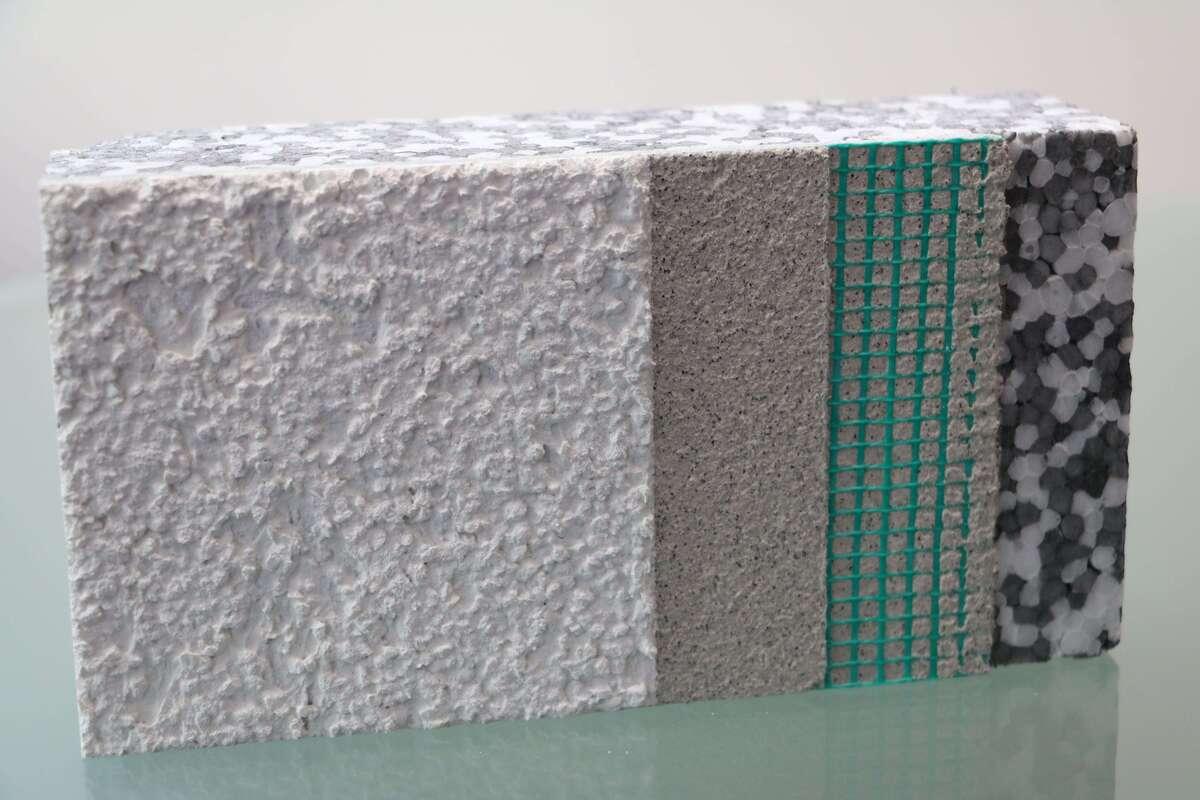

Wärmedämmverbundsystem

Die einfachste und am weitesten verbreitete Art der Fassadendämmung ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

Foto: Verbraucherzentrale NRW

Hierfür werden Dämmstoffplatten auf das Mauerwerk geklebt oder gedübelt. Dann wird in mehreren Schichten Putz aufgetragen – einschließlich einer Armierung (Verstärkung) aus Glasfasergewebe. Diese verhindert, dass sich im Putz Risse durch Temperaturunterschiede oder Erschütterungen bilden.

Damit das WDVS Witterungseinflüssen standhält und im Brandfall keine Gefahr darstellt, müssen die Komponenten gut aufeinander abgestimmt sein. Deshalb sollten Sie nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme verwenden und es vermeiden, Bestandteile verschiedener Hersteller oder Systeme miteinander zu kombinieren. Die verschiedenen WDV-Systeme unterscheiden sich zudem nicht nur mit Blick auf den Preis, sondern auch in ihrer Qualität.

Die Dämmstücke im WDVS müssen nahtlos aneinander stoßen. Mit großer Sorgfalt sind auch alle Anschlüsse und Durchdringungen zu behandeln. Das sind die Stellen, an denen Bauteile wie etwa Balkonbefestigungen oder Vordächer durch die Dämmschicht herausragen: Sie sind jeweils abzudichten. Bei WDV-Systemen von hoher Qualität kommen hierfür speziell geformte Kunststoffprofile zum Einsatz. Diese können die unvermeidbaren, kleinen Unregelmäßigkeiten zum Beispiel an den Fugen zwischen Fenstern und Putz am besten aufnehmen. Auch Längenänderungen durch Temperaturschwankungen gleichen sie besser aus als einfaches Dichtungsband.

Die Fenster müssen Teil der Dämmebene werden, also mit dem Dämmstoff eine durchlaufende Schicht bilden. Dafür können Fachleute auf zwei verschiedene Arten sorgen. Entweder dämmen sie an den Fensterlaibungen um die Ecke, so dass der Dämmstoff an die Fensterrahmen stößt. Oder die Fenster werden etwas nach außen verschoben bis sie an die Dämmung "angeschlossen" sind.

Mit einem WDVS erhält die Außenwand einen komplett neuen Fassadenputz. Dafür stehen zahlreiche Putzarten zur Auswahl. Sie sind unterschiedlich dick und haben verschiedene Oberflächen. Dickere Putze sind in der Regel langlebiger als Dünnputzsysteme und deshalb zu empfehlen. Sie schützen die Dämmung besser vor Beschädigungen. Außerdem reagiert dicker Putz langsamer auf Temperaturschwankungen. Das kann Algenwuchs vorbeugen.

Weiterer Vorzug der dickeren Putzschicht: Sie bietet mehr Gestaltungsmöglichkeiten als der Dünnputz. Klassische Putzoberflächen sind sogenannter Reibeputz, Kratz- oder Kammputz. Hier gibt es vielfältige Optionen.

Da die Wand durch das WDVS dicker wird, sollten Sie vorab auch den Dachrand in den Blick nehmen lassen: Der sogenannte Dachüberstand muss weit genug über die Wand herausragen, um diese auch nach der Verbreiterung noch vor Regen zu schützen. Ist das nicht der Fall, müssen Sie den Überstand vergrößern lassen.

Damit Fenster nach der Dämmung nicht zu tief in der Wand liegen, können sie im Zuge der Dämmmaßnahme etwas nach außen verschoben werden. Das verringert den so genannten Schießscharteneffekt, also die optische Veränderung der Außenfassade durch tief in die Wand gedrückte Fenster.

Hinterlüftete Fassade

Bei der hinterlüfteten Fassade oder Vorhangfassade wird der Dämmstoff direkt an die Außenwand angebracht, aber nicht verputzt. Stattdessen wird die Fassade an einer eigenen Unterkonstruktion befestigt. Zwischen der Außenbekleidung und der Dämmschicht bleibt eine Lücke, durch die Luft strömt – daher der Name "hinterlüftete Fassade".

Foto: Fotolia

Gegenüber dem Wärmedämmverbundsystem hat die hinterlüftete Fassade zwei Vorteile:

- Sie birgt ein noch kleineres Risiko von Bauschäden, weil der Luftstrom hinter der Fassade Feuchtigkeit zuverlässig abtransportiert. Beschädigungen der Fassade können relativ leicht repariert werden.

- Die Möglichkeiten der optischen Gestaltung sind größer, denn die Fassade kann aus allen witterungsbeständigen Stoffen bestehen. Von Holz über Schiefer und andere Steinarten bis hin zu Glas und Kunststoffen kommen viele Materialien in Betracht.

Sie birgt gegenüber dem WDVS aber auch eine höhere Brandgefahr:

- Die Dämmung ist im Brandfall den Flammen im Außenbereich direkt ausgesetzt, daher sollte hier ein nicht brennbarer Dämmstoff verwendet werden.

- Der Luftspalt kann im Brandfall für einen Kamineffekt sorgen und den Brand beschleunigen.

Eine Vorhangfassade ist in der Regel teurer als ein Wärmedämmverbundsystem.

Auch hier müssen Sie darauf achten, dass Ihr Dachüberstand groß genug ist, um die Außenwand auch mit der vorgehängten Fassade noch zu überragen. Bei Bedarf kann das Dach mit überschaubarem Aufwand von einem Fachbetrieb verlängert werden.

Kerndämmung

Die Kerndämmung kommt nur bei so genanntem zweischaligem Mauerwerk in Frage. Das ist eine Bauweise, bei der vor der tragenden Wand mit etwas Abstand ein weiteres Mauerwerk steht, das den Witterungsschutz übernimmt. Der Zwischenraum sollte eine gewisse Mindestbreite, etwa vier Zentimeter, aufweisen, ansonsten ist es zu schwierig, den Hohlraum vollflächig zu verfüllen.

Den ausreichend breiten Zwischenraum zwischen den beiden Mauern können Sie in vielen Fällen nachträglich mit Dämmstoff füllen lassen. Das Material wird dann als Schüttgut, Granulat oder Fasern durch Öffnungen in der Außenwand eingeblasen. Diese Methode ist sehr günstig und mit wenig Aufwand verbunden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Hohlräume bleiben. Für eine Kerndämmung geeignet sind nur wasserabweisende Materialien wie Mineralfaserflocken, Perlite-Granulate oder Polystyrol-Perlen.

In manchen Fällen ist es auch möglich, die Hohlräume auszuschäumen. Dazu wird spezieller Dämmstoff flüssig in den Hohlraum eingesprüht, wo er schäumt und aushärtet. Solche Kerndämmungen sollten jedoch nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen, denn das Risiko einer lückenhaften Dämmschicht ist dabei groß. Sollten die verwendeten Schäume Formaldehyd enthalten, müssen Sie bei dieser Variante gut prüfen, ob die innere Mauerschale absolut intakt ist. Andernfalls kann der gesundheitsschädliche Stoff in die Wohnräume gelangen.

Vor einer Kerndämmung wird ein Fachbetrieb mit einer Endoskopie prüfen, ob die Methode in Frage kommt. Dazu führen die Fachleute eine kleine Kamera durch die Außenwand in den Zwischenraum ein und schätzen so die Bedingungen ein.

Preisgünstig, einfach und lohnenswert

Die Kerndämmung ist sehr preisgünstig. Sie bringt eine Heizkostenersparnis, die mit geringen Investitionen sichergestellt werden kann. Hierdurch amortisiert sich die Kerndämmung auch recht schnell. Ihr energetischer Effekt ist aber begrenzt, weil der nutzbare Hohlraum zwischen den Mauerwerken nur wenige Zentimeter breit ist. Die Kerndämmung kann deshalb beispielsweise mit einer zusätzlichen Außendämmung oder besonders guter Dämmung anderer Bauteile kombiniert werden.

Innendämmung

Die Innendämmung von Außenwänden ist eine Alternative, falls die eigentlich bessere Außendämmung nicht durchgeführt werden kann – beispielsweise aus Platzgründen oder aufgrund von Denkmalschutz-Restriktionen. Die Innendämmung ist wesentlich weniger effektiv als die übliche Außendämmung, stellt aber auch eine energetische Aufwertung der Außenwände dar. In selten genutzten Räumen kann die Innendämmung ebenfalls sinnvoll sein, weil sie bei lediglich sporadischen Beheizungen gute Voraussetzungen bietet.

Die Innendämmung hat im Vergleich zur Außendämmung folgende Nachteile:

- Sie verkleinert die Wohnräume.

- Sie ist weniger effektiv weil sie durch Innendecken und -wände unterbrochen wird, diese werden zu Wärmebrücken.

- Sie ist weniger effektiv weil sie nicht so dick ausgeführt wird wie eine Außendämmung.

- Die Raumklima-regulierende Wärmespeicherfähigkeit der Wände geht verloren.

Technisch ist die Innendämmung anspruchsvoll. Durch Ritzen oder Hohlräume zwischen Dämmung und Wand kann zum Beispiel warme Raumluft hinter die Dämmung strömen, auf die „Kaltseite“, wo die Luftfeuchte dann auskondensieren kann. Diese Gefahr wird durch eine fachlich einwandfreie Ausführung unterbunden: mit einem üblichen Dämmstoff, der lückenlos und luftdicht auf die Wände aufgebracht wird, sowie mit einer dichten Folie auf der Innenseite der Dämmung, die die Raumluftfeuchte aussperrt.

Als bessere Alternative für die Innendämmung gibt es Materialien, die Feuchte so gut regulieren können und recht unempfindlich sind, sodass die fehleranfällige Dichtungsfolie, genannt Dampfsperre, nicht notwendig ist. Mineralschaum aus Kalziumsilikat-Hydrat oder Platten aus Perlite sind solche Dämmstoffe. Auch die Holzweichfaser kann als Dämmung unter bestimmten Bedingungen innen ohne Dampfsperre verbaut werden. Die Dämmdicke ist mit der Holzweichfaser in solchen Fällen zur Vermeidung von Schäden allerdings begrenzt.

Eine weitere Alternative können Dämmstoffe sein, die selbst bereits absolut dicht sind. Das gilt beispielsweise für das Schaumglas, welches aber üblicherweise sehr teuer ist.

Foto: Fotolia

Bevor Sie sich für eine Innendämmung entscheiden, befragen Sie unbedingt eine Fachperson dazu und wägen Sie alle anderen Dämmmöglichkeiten gemeinsam ab. Die Innendämmung ist selten die beste Wahl und sollte auch nur von Fachleuten umgesetzt werden.

Sie möchten wissen, wo Sie in Ihrem Haushalt noch Energie einsparen können? Wir haben für Sie je nach Ihrer Wohnsituation und für verschiedene Budgets einige Tipps zusammengestellt. Unsere Übersicht hilft Ihnen, Ihr individuelles Einsparpotenzial zu ermitteln.