Wie stark werden Öl und Gas durch den CO2-Preis teurer?

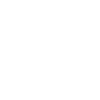

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung beschlossen, wie viel jede:r für die Emission von CO₂ in Zukunft zahlen muss. So kostete 2021 eine Tonne des klimaschädlichen Gases 25 Euro. In den folgenden Jahren stiegen die Abgaben dann schrittweise. 2025 haben sie einen Wert von 55 Euro pro Tonne erreicht. Wie viel das insgesamt ausmacht, beschreibt die Grafik unten. In den genannten Preisen ist die Mehrwertsteuer von 19 Prozent noch nicht enthalten.

Ab 2028 löst ein europäischer Emissionshandel den nationalen CO₂-Preis für die Bereiche Gebäude und Verkehr ab. Dann gilt kein festgelegter Preis mehr, sondern ein CO₂-Preis, der sich am Markt bildet. Er ist daher schwer vorherzusagen. Expert:innen rechnen jedoch damit, dass die CO₂-Preise im Jahr 2030 deutlich höher liegen als heute.

Ein Beispiel:

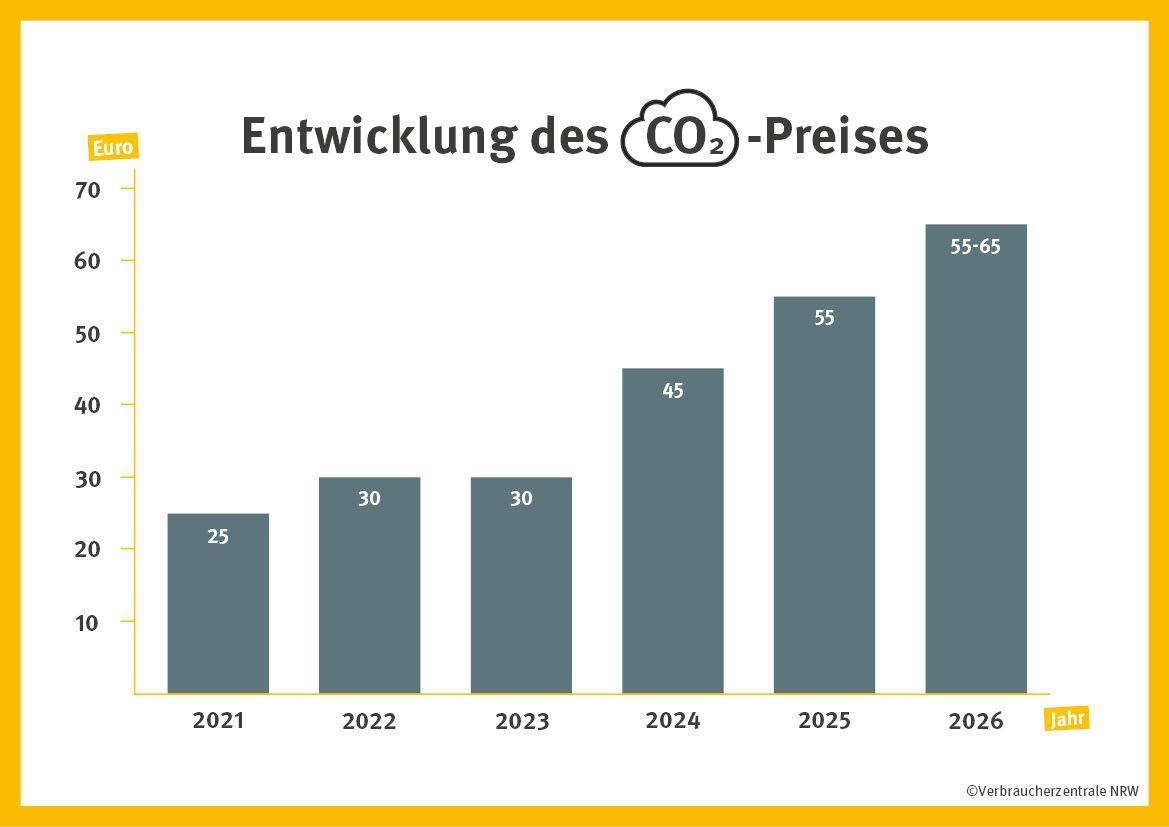

Da eine Gasheizung pro Kilowattstunde (kWh) rund 201 Gramm Kohlendioxid ausstößt, liegen die Emissionen bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr, was typisch ist für ein älteres Einfamilienhaus, bei rund 4 Tonnen CO₂. 2025 fallen dafür Mehrkosten von rund 263 Euro an.

Heizen Sie mit Öl, müssen Sie mehr bezahlen, denn Öl stößt mit rund 266 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde deutlich mehr klimarelevantes Gas aus. Bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunde sind das 5,3 Tonnen CO2. Folglich müssen im Jahr 2025 fürs Heizen rund 349 Euro mehr bezahlt werden.

Wenn Sie selbst genau berechnen möchten, wie stark die Heizkosten steigen, können Sie den CO2-Rechner der Verbraucherzentralen nutzen oder Sie gehen wie folgt vor:

- Den jährlichen Energieverbrauch Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Kilowattstunden pro Jahr ermitteln

- Im Mehrfamilienhaus: Der Verbrauch steht in Ihrer Heizkostenabrechnung oder Ihrer Gasabrechnung.

- Als Hauseigentümer:in mit Gasheizung: Auch hier entnehmen Sie den Verbrauch Ihrer Gasabrechnung.

- Als Hauseigentümer:in mit Ölheizung: Für die Verbrauchsberechnung benötigen Sie einen Tankstandsanzeiger, weil die getankte Menge nicht dem Jahresverbrauch entspricht. Lesen Sie den Tankbestand am besten einmal jährlich zur gleichen Zeit ab, zum Beispiel am 31. Dezember.

Ein Beispiel:

Am 1. Januar beträgt der abgelesene Restbestand im Tank 500 Liter. Im Sommer werden 2.500 Liter dazu getankt. Am folgenden 31. Dezember beträgt der Restbestand 1.000 Liter. Der Jahresverbrauch beträgt dann 500 Liter + 2.500 Liter – 1.000 Liter = 2.000 Liter.

Diese Menge müssen Sie in Kilowattstunden umrechnen, indem Sie mit dem Faktor 10 (1 Liter Heizöl = 10 Kilowattstunden) multiplizieren. Es ergeben sich also 20.000 Kilowattstunden. Daraus ergeben sich wiederum 5,32 Tonnen CO₂-Ausstoß, indem Sie mit dem CO₂-Emissionsfaktor multiplizieren.

Hinweis: Beim Heizöl hängt der CO₂-Preis davon ab, wann das Öl getankt wurde. Restmengen aus dem Vorjahr werden beim Verbrauch zuerst berücksichtigt und unterliegen dem CO₂-Preis des Vorjahres.

- Den Energieverbrauch mit dem passenden Emissionsfaktor multiplizieren

- Gas: 201 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde

- Heizöl: 266 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde

- Die errechnete CO₂-Menge mit dem zukünftigen CO₂-Preis multiplizieren

Damit erhalten Sie die voraussichtlichen CO2-Kosten. Seit 2023 müssen diese Kosten zwischen Vermieter:in und Mieter:in aufgeteilt werden.

Wann bekommen Mieter:innen den CO₂-Preis vom Vermieter oder Vermieterin erstattet?

Wohnen Mieter:innen in einem Haus mit einer Zentralheizung, sind Vermieter:innen verpflichtet, ihren Anteil am CO₂-Preis in der Heizkostenabrechnung zu berücksichtigen. Der Anteil, den Vermieter:innen übernehmen müssen, reduziert also die Heizkosten, ohne dass Mieter:innen aktiv werden müssen.

Haben Mieter:innen dagegen einen direkten Vertrag mit dem Energieversorger, zum Beispiel bei einer Gas-Etagenheizung, müssen sie selbst aktiv werden und den CO₂-Preis von der vermietenden Person einfordern. Sie müssen Ihren Anteil dafür selbst ermitteln.

Hier können Sie Ihre CO2-Kosten berechnen

Hier können Sie Ihre CO2-Kosten berechnen